感谢老师课程!

课程链接:《计算机网络》4小时期末速成课!期末速成丨考前突击丨期末不挂科丨考点总结

主讲人:paper老师(B站UP:数学建模老哥)

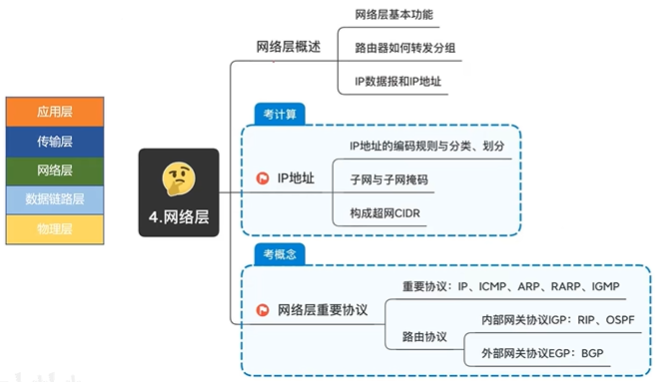

什么是网络层?

网络层(NetworkLayer)是OSI模型中的第三层(TCPIP模型中的网际层),提供路由和寻址的功能,使两终端系统能够互连且决定最佳路径,并具有一定的拥寒控制和流量控制的能力。相当于发送邮件时需要地址一般重要。由于TCP/IP协议体系中的网络层功能由IP协议规定和实现,故又称IP层。

网络层向上只提供灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务,主要任务是把分组(IP数据报)从通过路由选择与转发从源端传到目的端,为分组交换网上的不同主机提供通信服务。互联网可以由多种异构网络互连组成。

IP数据报

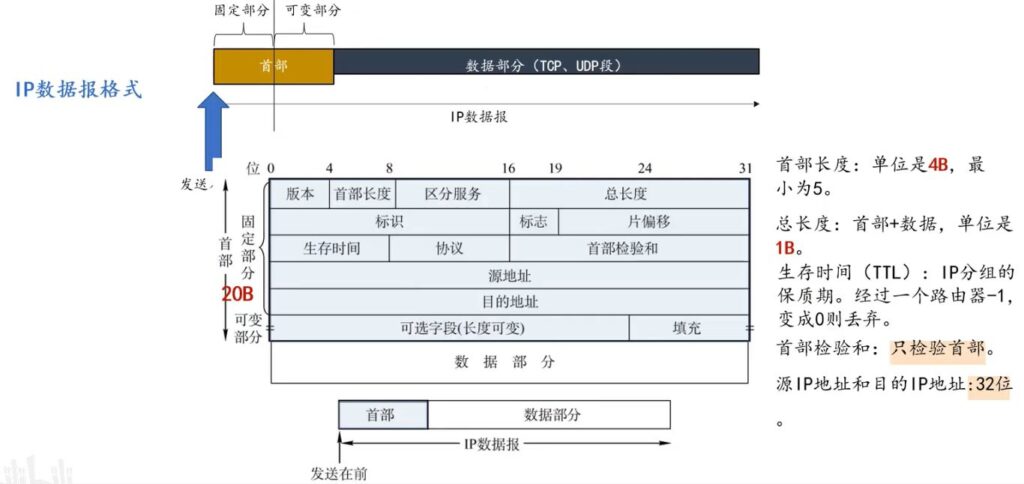

IP数据报格式的核心由 首部 和 数据部分 两部分组成,其中首部分为 固定部分 和 可变部分,具体描述如下:

1.固定部分 (20字节)

版本(Version): 表示IP协议版本(IPv4为4)。

首部长度(IHL): 指明首部的长度,以32位字为单位。

服务类型(Type of Service, TOS): 用于区分服务优先级。

总长度(Total Length): 包括首部和数据部分的总长度,单位为字节。

标识(Identification): 用于标识数据报分片。

标志(Flags): 控制分片,包含3位字段。

片偏移(Fragment Offset): 数据报分片相对于原始数据报起始位置的偏移量。

生存时间(Time to Live, TTL): 指定数据报可以通过的最大路由器数量。

协议(Protocol): 表示承载的数据部分使用的协议(如TCP为6,UDP为17)。

首部校验和(Header Checksum): 用于校验首部是否有错误。

源地址(Source Address): 数据报的源IP地址。

目的地址(Destination Address): 数据报的目标IP地址。

2.可变部分

可选字段,用于支持特定功能如排错、测试和安全等,长度从1到40字节不等。

3.数据部分

承载协议数据单元 (PDU),是上层协议(如TCP或UDP)的数据内容。

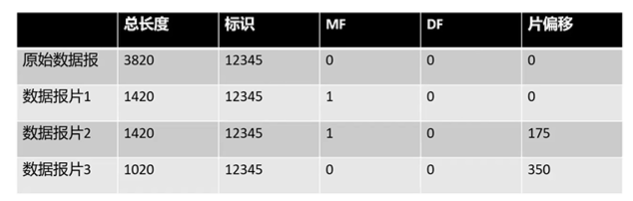

总长度、标识、标志MF、标志DF、片偏移图解

MF:1后面还有分片,0后面没有分片

DF:1禁止分片,0允许分片

片偏移:当前分片相对于原始数据报起始位置的字节偏移量。它的单位是 8 字节(64 位),即每个片偏移值表示 8 字节的实际数据。(如图数据报片2所示,偏移地址为1420÷8=175)

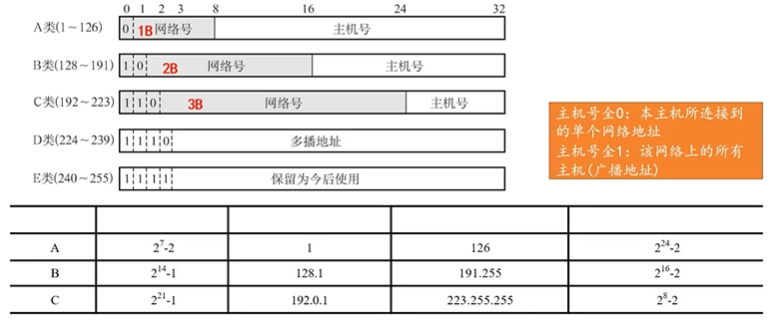

IP地址:分类的IP地址

A类地址 范围:0.0.0.0 到 127.255.255.255

第一位固定为0,地址范围为0.x.x.x到127.x.x.x。

有效地址范围:1.0.0.0 到 126.255.255.255(127.x.x.x保留用于环回测试)。

网络号:前8位(第一个字节)。

主机号:后24位。

适用场景:用于少量大型网络。

特点:每个网络最多可容纳 2^24 – 2 = 16,777,214 个主机。

B类地址 范围:128.0.0.0 到 191.255.255.255

第一位固定为10。

有效地址范围:128.0.0.0 到 191.255.255.255。

网络号:前16位(前两个字节)。

主机号:后16位。

适用场景:用于中型网络。

特点:每个网络最多可容纳 2^16 – 2 = 65,534 个主机。

C类地址 范围:192.0.0.0 到 223.255.255.255

第一位固定为110。

有效地址范围:192.0.0.0 到 223.255.255.255。

网络号:前24位(前三个字节)。

主机号:后8位。

适用场景:用于小型网络。

特点:每个网络最多可容纳 2^8 – 2 = 254 个主机。

D类地址 范围:224.0.0.0 到 239.255.255.255

第一位固定为1110。

用途:用于多播(Multicast)。

特点:地址不区分网络号和主机号,专用于一组主机的通信。

E类地址 范围:240.0.0.0 到 255.255.255.255

第一位固定为1111。

用途:保留为实验用途(未分配)。

特点:不能用于实际网络通信。

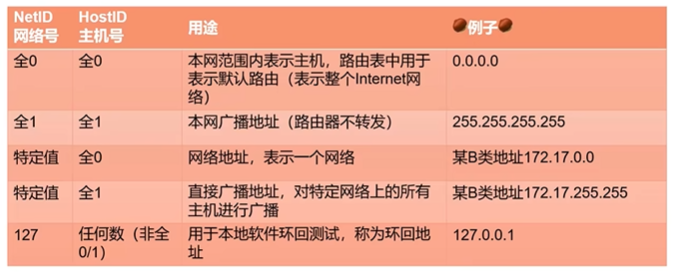

特殊地址

0.0.0.0:用于表示“本网络”。

127.0.0.1 到 127.255.255.255:保留为环回地址(Loopback Address),用于测试本机网络协议栈。

255.255.255.255:用作广播地址,表示发送到同一网络的所有主机。

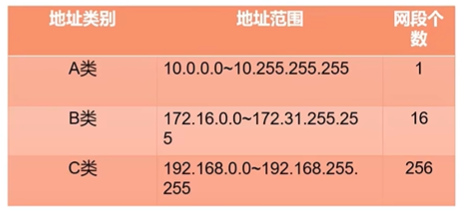

路由器对目的地址是私有IP地址的数据报一律不进行转发

NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是一种网络技术,用于在多个设备共享一个或少量的公网 IP 地址时,转换设备的私有 IP 地址和公网 IP 地址之间的映射关系。NAT 广泛用于家庭路由器、企业网络和数据中心网络。

出站通信:

路由器将私有 IP 地址和端口号替换为其公网 IP 地址,并记录这个映射关系。

当外部服务器响应数据时,路由器根据映射关系将数据包还原并转发到相应的内部设备。

入站通信:

外部设备向路由器的公网 IP 地址发送数据包时,NAT 会根据预定义的规则(如端口转发)将流量重定向到内部设备

特殊IP地址

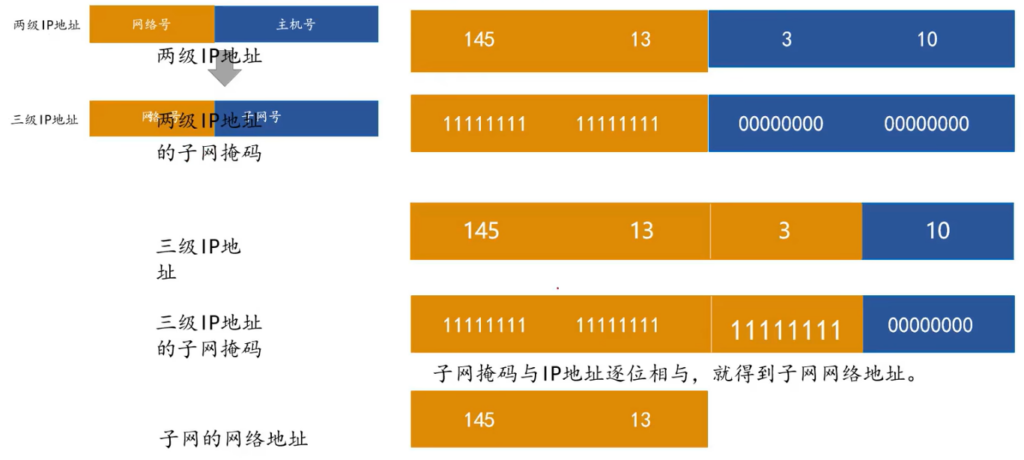

子网掩码和子网划分

无分类编址CIDR

要计算不同子网掩码的细节,可以使用以下步骤:

确定子网掩码:例如 /26 对应 255.255.255.192。

计算子网数量:

子网位数 = 子网掩码中的“1”位数 – 默认网络位数。

对于 192.168.1.0/24 网络,默认网络位数为24。

子网位数 = 26 – 24 = 2。

子网数量 = 2^2 = 4 个子网。

计算每个子网的IP地址数量:

主机位数 = 32 – 26 = 6 位。

每个子网的总IP地址数 = 2^6 = 64 个。

可用主机地址数 = 64 – 2 = 62 个。

CIDR的优势

1 提高IP地址利用率

CIDR允许根据实际需要灵活划分网络,避免了固定类别带来的地址浪费。例如,对于需要300个IP地址的网络,可以使用/23(支持510个主机)而不是传统的C类(/24,仅支持254个主机)或多个C类,节省了IP地址空间。

2 减少路由表大小

CIDR通过聚合路由(Route Aggregation)或超级网(Supernetting),将多个连续的IP前缀合并为一个更大的前缀,从而减少路由器需要维护的路由条目数量,提升路由效率。

3 增强网络灵活性

CIDR不受固定类别限制,网络管理员可以根据具体需求灵活划分子网,优化网络结构,提升网络管理的灵活性和效率。

ICMP协议

ICMP(Internet Control Message Protocol,网际控制报文协议)是网络层的重要协议之一,用于在计算机网络中进行错误报告和网络诊断。

主要功能:

错误报告:

如果路由器或主机在处理IP数据报时发现问题,比如目标不可达、超时等,ICMP会生成错误消息并通知源主机。

诊断功能:

ICMP支持网络诊断工具,如ping和traceroute。通过发送ICMP回显请求(Echo Request)和接收回显应答(Echo Reply),可以测试网络连通性和诊断路径问题。

消息类型:

回显请求和应答:用于ping工具测试连通性。

目标不可达:通知某个目标不可达(如网络不可达、主机不可达等)。

时间超时:用于通知数据报因TTL(Time to Live)耗尽未能到达目标。

重定向消息:路由器向主机建议更好的路由。

特点:

与IP协议紧密结合:ICMP报文封装在IP数据报中传输。

可靠性:虽然ICMP本身不提供可靠性保障,但它是网络问题排查和反馈的重要工具

ARP协议

ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是网络层协议中的一个重要部分,用于在局域网上将网络层地址(IP地址)解析为数据链路层地址(MAC地址)。其工作原理和功能主要包括以下几点:

作用:

ARP的作用是根据已知的IP地址,找到对应的硬件地址(MAC地址)。这种地址映射在局域网上的数据通信中是必须的,因为数据链路层传输数据帧需要目标设备的MAC地址CH4-7ed 网络层 2022(学生版)。

工作流程:

主机A需要与同一局域网中的主机B通信。

主机A先检查其ARP缓存中是否有主机B的IP地址对应的MAC地址映射。如果有,直接使用该MAC地址;如果没有,发送一个ARP请求广播。

广播的ARP请求包含发送方的IP地址、MAC地址以及目标的IP地址,而目标的MAC地址为空。

网络中的所有主机都会接收到该请求,但只有目标主机(IP地址匹配的主机)会回复ARP响应,将其MAC地址发送回主机A。

主机A接收到ARP响应后,将IP地址和MAC地址的映射存入ARP缓存中,方便后续使用。

重要特点:

ARP只解决同一局域网内的IP地址到MAC地址的解析问题。

若需要跨网段通信,主机会首先解析网关的MAC地址,之后通过网关进行通信。

为减少网络负载,ARP缓存中会存储最近解析过的映射表,并定期更新。

限制和扩展:

ARP只在IPv4网络中使用。在IPv6中,使用的是邻居发现协议(NDP)来完成类似的功能。

ARP是现代网络通信中的基础机制之一,其高效的地址解析功能支持了局域网内主机间的顺畅通信。

IGMP协议

IGMP(Internet Group Management Protocol,网际组管理协议)是TCP/IP协议族中用于管理IP多播组的网络协议。它主要应用于IPv4环境下,为多播通信提供支持。以下是IGMP的一些关键特性和功能:

功能

组成员管理:

IGMP允许主机通知本地路由器,它希望加入或离开特定的多播组。

路由器通过IGMP了解在其子网内的主机对多播数据的需求。

多播组的动态维护:

IGMP使路由器能够动态更新多播组成员信息,以便只向有需求的网络发送多播流量。

简化多播管理:

它通过维护多播组成员列表,减少了不必要的多播数据在网络中的传输,优化了网络性能。

工作原理

加入组:

主机发送“加入组”消息,通知路由器其需要接收某个多播组的数据。

离开组:

当主机不再需要某个多播组的数据时,会发送“离开组”消息。

查询与响应:

路由器定期发送查询消息,询问子网内的主机是否还需要某个多播组的数据,主机则发送响应消息以维持其组成员资格。

IGMP的高效运行依赖于路由器的正确配置和网络拓扑的支持,用以确保多播流量传递到正确的接收者,同时减少带宽浪费

路由选择协议

路由选择协议是计算机网络中负责确定网络数据从源节点到目的节点路径的一组算法和协议。根据课件内容,互联网中的主要路由选择协议可以分为以下几类:

内部网关协议(IGP,Interior Gateway Protocols)

用于同一个自治系统(AS)内的路由选择。

常见协议:

RIP(Routing Information Protocol):基于距离矢量算法,适用于小型网络,简单但不够高效。

OSPF(Open Shortest Path First):基于链路状态算法,能够快速收敛并支持多路径转发,适用于大型网络。

IS-IS(Intermediate System to Intermediate System):与OSPF类似,但多用于大型运营商网络。

外部网关协议(EGP,Exterior Gateway Protocols)

用于不同自治系统之间的路由选择。

常见协议:

BGP(Border Gateway Protocol):互联网中最主要的外部路由选择协议,能够管理多样的路由策略,支持路由聚合与路径选择。

混合型协议

结合了距离矢量与链路状态的特点。

常见协议:

EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):由Cisco开发,性能介于RIP和OSPF之间。

路由选择的主要功能和特点

动态路由:通过协议自动更新路由表,以适应网络拓扑变化。

路由聚合:减少路由表项数量,提高路由效率。

路由优先级和策略:允许管理员配置特定的路由规则,优先选择某些路径。

负载均衡:部分协议支持在多条等价路径之间分摊流量。